Depuis la création du Ministère de la Culture par le décret du 24 juillet 1959, la tutelle exercée sur les quatre Beaux-Arts (peinture, architecture, sculpture et gravure) ainsi que sur la musique, la danse, le théâtre ou le cinéma, tend implicitement à opérer une césure effective entre la culture globale d’un peuple (sa cuisine, ses pratiques religieuses, son rapport au travail salarié, aux loisirs, son système éducatif, ses mécanismes de représentation politique...) et les expressions artistiques qui en émanent. Le mot « culture » se voit amputer d’un grand champ de sens.

L’art d’un côté, la vie sociale de l’autre.

Le « monde des idées », captif des scènes, prend le pas sur l’exercice réel du champ de la culture à l’extérieur de celles-ci. Les mouvements d’éducation populaire entendent faire comprendre, contre cette amputation sémantique de l’art et de la culture par contre-sens métonymique, que pourtant, selon la phrase du pédagogue brésilien Paulo Freire, « personne n’éduque personne, personne ne s’éduque seul, les Hommes s’éduquent ensemble par l’intermédiaire du monde ».

Depuis le ministère exercé par Jack Lang en France au cours des années 80 [1] l’art, et a priori les arts de la rue et de l’espace public, au premier rang du renouveau du contact direct avec les publics et l’ensemble de « culture » qu’ils constituent par essence, se pose à nouveau la question de la place de l’habitant dans la conception même de projet artistique. La forme de projet artistique de territoire apparaît alors comme un outil qui engloberait à nouveau création et participation, travail sociétal et liberté de forme ; pour les compagnies, les structures adossées et les habitants.

Par le prisme de témoignages recueillis, cette Réflexion en suspension s’attachera ici à définir le cadre de ce type de projet, autant que ce qui en sort, tout en recensant quelques exemples d’actions menées à des échelles de structurations et de sensibilités diverses. On s’essayera enfin à l’exercice d’observer les éventuels bénéfices ressentis par toutes les parties. Est-il d’ailleurs déjà l’heure de les quantifier ?

Il n’y a pas de hors-sol

Si le champ de l’action culturelle, popularisant de nouvelles formes d’approches entre publics et œuvres depuis les fameuses « années Lang » jusqu’à l’adoption d’une Charte présentée le 11 janvier 2008 à la Grande Halle de la Villette à Paris, vise à établir un mouvement de déplacement moins descendant entre œuvres et citoyens, le projet de territoire ne s’y réduit pourtant pas. Il induit par essence une action directe dans son processus même de création.

La médiation artistique en elle-même, à la fois cousine et fausse jumelle, suppose la pré-existence de l’œuvre. Les musées ont par ailleurs été les premiers partenaires d’état à se prêter au jeu Loi [2]. « Le projet de territoire pousse à avoir une politique d’inclusion des habitants, avec leur quotidien ; violences policières, questions de féminisme... » souligne Sarah Mathon de la compagnie L’île de la Tortue, basée en Seine-Saint-Denis [3] , impliquant la valeur essentielle des arts de la rue dans le tissu citoyen et territorial. Accueillie quartier Bois du Temple à Clichy dès 2018, la compagnie propose à des habitantes de manifester leur intérêt pour la critique enjouée de spectacles vivants (théâtre, magie nouvelle...). L’issue de cette longue résidence immersive et quotidienne, le groupe des Clameuses était né -elles ont désormais leur podcast et programment elles-mêmes des événements dans leur propre ville. « Il y a l’adéquation entre le local et le contextuel dans ce pas de côté qui a duré 3 ans : je perçois ça comme la mise en œuvre de la notion de Droits Culturels. En ça, il n’y a pas de hors-sol possible ». Dans cet exemple, le volontariat répond à l’exigence de qualitéd’unrendu. « Les Clameuses s’engagent à l’adoption de conditions professionnelles de leur pratique ; nous ne faisons pas de l’animation ».

Dans son écriture même, le projet artistique de territoire implique certes l’immersion longue, mais également, pour ses initiateurs, une certaine obligation de souplesse. Comme l’indique Elorri Etcheverry du Petit Théâtre de Pain, compagnie implantée en Pyrénées-Atlantiques : « Avec le Projet Z (…) ce qu’on imaginait écrire n’a rien à voir avec le texte qui est sorti » [4]. Pensé comme un projet de recueil de paroles d’élèves toutes filières (du général à la SEGPA) dans quatre établissements scolaires en communauté de communes du Pays Basque de février 2019 à juin 2020 avec l’aide du slameur bordelais Souleymane Dialanka, le processus de prise de parole a révélé le caractère impondérable et inattendu de la teneur des témoignages. « La parole intime, réelle, des jeunes a bouleversé ce qu’on croyait écrire. Comme si rêver en grand ouvrait la porte à la désillusion ».

A ne pas négliger : la note d’intention du projet de territoire, contextuelle par essence, a dû se fondre récemment dans les divers empêchements induits par une pandémie mondiale, et les restrictions qui en découlent : preuve s’il en est de la plasticité matricielle d’écriture des arts de la rue. A propos de On veut, forme-laboratoire créée à l’automne 2020 à l’issue du 2ème confinement, empêchant tout rassemblement public, Laetitia Lafforgue de la compagnie Ktha, sise à Paris, déclare : « Il nous faut une forme qui joue partout ; on veut être mobiles, rapides, pouvoir débarquer sans dépendre d’une production, d’un montage de dossier... ou des restrictions en place » [5].

S’adossant à la structure amie de longue date le Boulon, CNAREP de Vieux-Condé, près de Valenciennes, la compagnie va monter dans cette urgence d’exister en dehors des marges sept rendez-vous « publics » sans l’être, sur la base d’un recueil de 624 revendications collectées, à la fois poétiques et politiques (« on veut la justice, on veut être amoureux, on veut des frites à la cantine... »), ajoutant à une réserve tournante de 10 comédiens de plus en plus de volontaires locaux, jusqu’à une vingtaine. Jouant sur des pas de portes, des terrils, en forêt, autour d’un brasero... On veut incarne l’interstice, le trou de souris duquel va naître un big-bang créatif.

« Informe, comme l’eau »

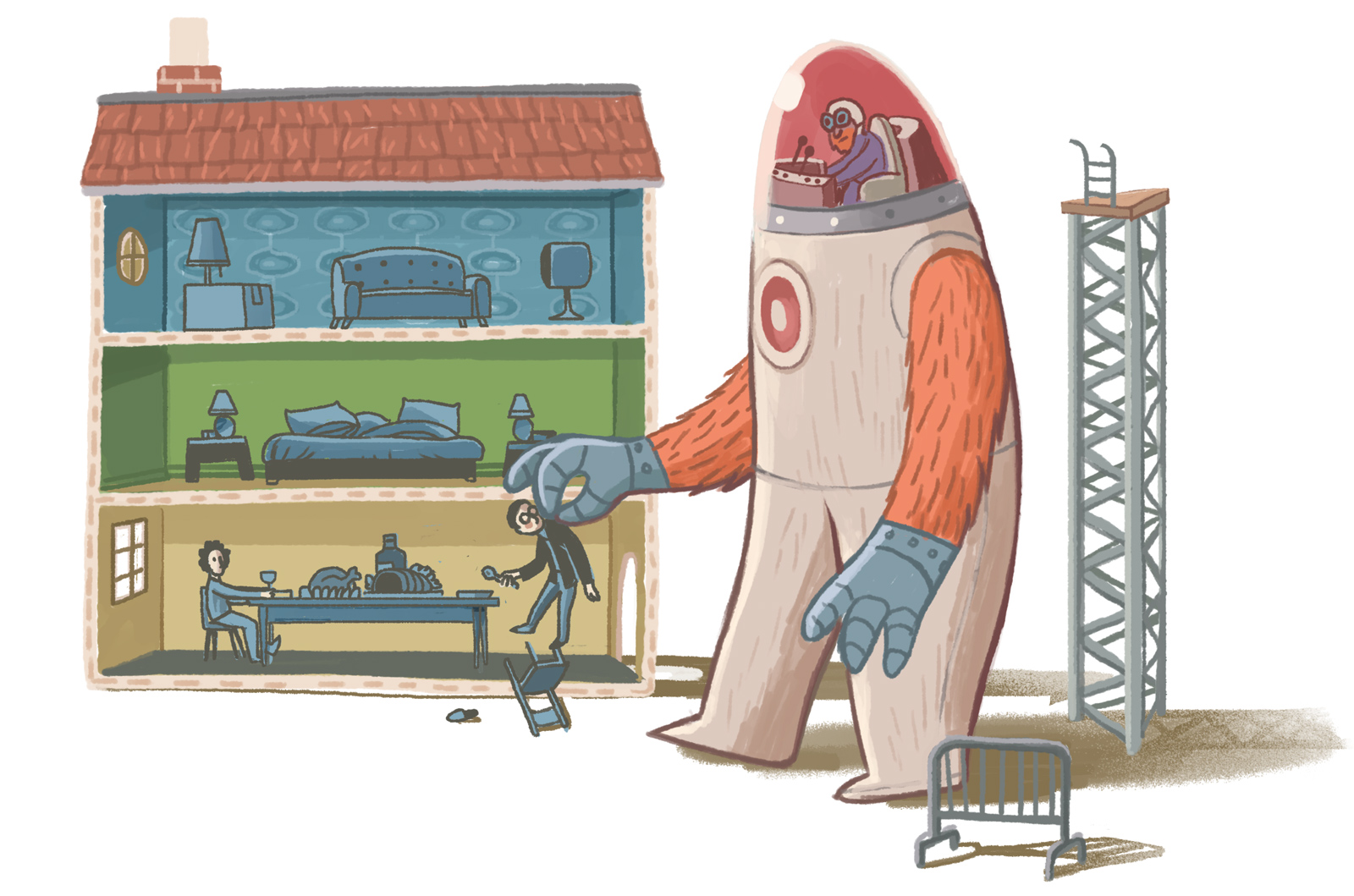

Entendu, citer Bruce Lee en étendard de souplesse créative trouve vite ses limites diégétiques. Néanmoins, « sois informe... si tu mets de l’eau dans une tasse, elle devient la tasse » fera sens en répondant à cette question que pose le célèbre film situationniste « La dialectique peut-elle casser des briques ? » [6] : un projet de territoire ne connaît aucune forme prédéfinie par essence ; sa restitution adossée à une proposition artistique visible n’est que le corollaire d’une intention première -celle du renouveau du lien entre créateurs et habitants. Ces derniers ne sont pas non plus perçus comme « publics » potentiels et hiérarchisés dans une monstration descendante, mais comme carburant de leur propre mémoire, habitus et vie sur leur territoire, selon leur sociologie.

Il peut exister autant de formes que d’intentions -multiplions par tout ça les « accidents » créatifs rencontrés pendant l’immersion, et l’éventail tutoie vite l’infini. Le projet de territoire, miroir fortuit d’identités noyées ? Possible. La déambulation est une possibilité.

En portant Les justiciers de la Légion d’Honneur dans la rue, mêlant comédiens aguerris et fanfare recrutée dans les rangs des acteurs sociaux et volontaires bienveillants avec une belle dose de second degré, la compagnie rouennaise Acid Kostik entend se faire le porte-voix de l’héroïsme invisible, décernant décorations et éloges aux habitants dans un rituel de remise... quasi présidentiel. « Le quartier Saint-Sever où on s’immerge depuis décembre 2022, en récoltant des témoignages, en sonnant aux portes des assos de quartier, des MJC, de l’urbanisme local... est une zone de passage pour les travailleurs du tertiaire le jour, et plus vraiment un lieu de vie. La population est migrante, de passage, il y a des mineurs isolés... A part le centre commercial du coin, pas grand-chose à y faire » explique Franswa Henry-Lescène [7]. « On s’insère dans un contexte pour 2 à 3 ans, on regroupe les volontés : c’est logique que le rendu passe par la rue ».

Pour Cyril Jaubert, co-directeur artistique d’Opéra Pagaï à Bordeaux, l’axe de la compagnie est déjà « une écriture spécifique, in situ » depuis le début [8]. Parmi ses spécialités : les « entreprises de détournement », œil nouveau prêté au citoyen sur son environnement. « La géographie, le territoire, tout est nuancé. A force de faire le tour de France et d’ailleurs pour faire le même spectacle partout, on ne voit rien des endroits qu’on traverse. L’envie de changer ça naît de là. Pour être plus juste ».

L’occupation, la construction, c’est également ce qu’Opéra Pagaï a effectué avec la Cité Merveilleuse au Volcan, au Havre. Un vaste projet d’occupation d’un théâtre historique, fondé en 1961, qui avait besoin de recréer un lien tangible avec l’habitant. Liant l’équipe du lieu, membres d’Opéra Pagaï et communautés sociales (Emmaüs, Restos du Coeur, organismes de santé et volontaires bénévoles), le Volcan s’est mué en une utopie post-urbaine pendant 5 jours, à l’issue de 15 mois de préparation, invitant les visiteurs à questionner leurs idées intériorisées sur la notion de « ville » et ses possibles. Tous métiers et fonctions y étaient repensés, incarnés, joués, d’un œil nouveau -même si parfois volontairement fantasque [9].

Citons aussi, dans la variété des formes, celle qu’a adoptée le Collectif 2222 pour sa Traversée, projet rendu à Douvres-la-Délivrande, commune du Calvados sise entre contextes terriens et côtiers, mue par le dispositif Infusion / Effusion de l’ODIA Normandie, adossée au C3 – Le Cube, centre culturel local et à la communauté de communes Coeur de Nacre [10]. « Nous avons rencontré différents corps de métiers, marins, bonnes sœurs, agriculteurs... sur 12 communes, nous avons recueilli des paroles, enquêté. Sans forme publiquement visible imposée par le dispositif, nous avons choisi de rendre compte plutôt que de produire » [11]explique Tibor Radvanyi. C’est par le dîner-spectacle que la restitution se fera, ouvrant des dialogues spontanés « entre gens qui parfois ne se parlaient plus ».

Le Projet Z du Petit Théâtre de Pain, lui, verra pour raisons sanitaires son rendu mué d’une forme voulue publique (rue, cinémas...) en un court-métrage, « Z » [12] ... qui alimentera lui-même la création de MU.e , nouveau spectacle de la compagnie. Un « long prologue » comme le dira Fafiole Palassio [13].

Ce Projet Z était déjà une réponse à sa précédente proposition, Boxon(s) – Jusqu’à n’en plus pouvoir, créée en février 2018, qui mettait en scène une hypothétique redistribution des métiers par une agence pour l’emploi dystopique, et avait souligné dans son prologue la saturation mentale dont souffrait le corps enseignant, en mots parfois très crus. Des mots parfois impitoyables envers une époque, des comportements -ceux des élèves parfois.

Un décalage, une incompréhension des profs livrés à la violence croissante d’un monde dérégulé, dans lequel les réformes d’état les jettent sans arme de médiation depuis des générations. Le Projet Z, immersion en territoire, aura été la réponse-miroir collectée des élèves face à un naufrage, vécu dans l’incompréhension, des deux côtés de la barrière de l’autorité qui maintient encore de façon bipolaire l’architecture de l’éducation aujourd’hui. Un projet de territoire a été ici une étape de création d’un dialogue social dont le théâtre se fait l’arbitre. Son rendu immédiat n’est pas vital au processus. MU.e en est la suite logique. Alors, si la restitution n’est pas la trace réelle... comment mesure-t-on l’utilité d’un projet de territoire ?

Eloge de la lenteur

Interagir avec un milieu donné, c’est aussi accepter que ses spécificités n’épousent pas forcément de façon immédiate l’énergie qu’on y insuffle. Dès lors, quel est l’après ? « On ne va pas changer la criminalité d’un quartier à nous seuls » explique Franswa Henry-Lescène [14], « mais le plus fort du projet, c’est qu’il réussit à fédérer un groupe de gens forts et bienveillants qui mettent le pied dans diverses actions ; ce projet rémunère pour la première fois dans l’expérience de la compagnie un travail invisible de proximité avec les habitants -nous en sommes à 60h de réunions, sans facturer pour une fois la restitution. Quantifier tout ça, est-ce utile ? Ça reviendrait à se demander combien de gens ont trouvé leur passion à l’école... Il y a des codes qui empêchent certains jeunes d’avouer trouver leur compte dans des actions de ce genre. Mais si ça se trouve, le déclic aura lieu dans 10 ans. On est ici dans l’éloge de la lenteur ».

Le déclic, il a eu lieu pour Anastasia : « cette jeune fille qui nous a rencontrés pendant une version de On veut à Vieux-Condé qui durait 24 h, en pleine nuit en rentrant de soirée, a depuis rejoint la compagnie. Elle boucle son intermittence en ce moment » raconte Nicolas Vercken, directeur artistique de la Ktha [15]. Depuis, On veut s’est décliné en festival (Aurillac, Cergy Soit !), et connaît une forme nouvelle à chaque fois. « Sans cette énorme co-production amenée par le Boulon, tout ça aurait été impossible. On n’avait pas le temps de s’adresser à d’autres financeurs. Et aujourd’hui, ce sont les financeurs qui nous appellent... Je reste convaincu que les meilleurs projets de territoire sont ceux qui ne se conçoivent pas comme tels. On veut est un acte de création, point ».

Cyril Jaubert, lui, constate ce décalage entre les premières volontés d’écriture sur territoire et ses mises en œuvre tardives : « au début des années 2000, ça ne se faisait pas. On nous disait qu’il n’y avait pas d’économie pour ça, on nous décourageait. Aujourd’hui, on est vus comme des pionniers. C’est devenu une charte. Les festivals et les lieux de fabrique étaient jusque-là les seuls endroits. Nous et d’autres avons montré ce paradoxe : un territoire sur lequel on agit en montant un festival, ponctuel, n’est déjà plus le même territoire » [16].

Constante : la parole entendue et respectée, c’est parfois le premier ressort et effet sur une population donnée. « Dans notre projet Far Ouest, une aventure de proximité vécue dans l’arrière-pays rural bordelais, » précise Cyril Jaubert, « une déambulation amène les spectateurs / habitants à rencontrer des tranches de vie de voisins remises en scène par des acteurs, après collectage. Entendre l’émotion d’un berger des montagnes qui a vu sa parole, son quotidien, fidèlement reportés, c’est à la fois un moteur et le premier des effets. Ne pas trahir, porter une parole mise de côté ».

Faire levier avec des communautés locales, c’est aussi un parapluie de retombées économiques, politiques. Fabienne Renaud, participante à la Cité Merveilleuse et bénévole de la communauté Emmaüs havraise, rapporte ainsi : [17] « Emmaüs a reçu la moitié des bénéfices de l’opération (…), les élus sont venus, et le grand public posait des questions sur les retraites et la Sécurité Sociale (…) les gens sont repartis en se posant plus de questions qu’ils en avaient en arrivant ». Alors, en effet, les outils de mesure d’impact officiels n’existent pas encore. Mais peut-on graduer l’importance d’un projet de territoire réussi selon les mêmes critères que ceux d’un spectacle, d’une action culturelle en milieu captif ? Et surtout... le doit-on ?

Jean-François Driant, regretté directeur du Volcan de 2006 à 2022, le résumait ainsi [18] : « Faire humanité, il n’y a pas autre chose (…) l’art divise, la culture rassemble. C’est essentiel de pouvoir diviser, parce qu’on va faire culture ». Réintégrer les arts dans la culture : c’est déjà vouloir recoudre une coupure, et les arts de la rue en seraient bien le premier des fils.

Par Antoine Boyer (journaliste - auteur), Goupil (illustrateur)

Coordination éditoriale : Sylvain Marchand