On a beaucoup écrit et parlé autour de la naissance des arts de la rue en France. Si certaines recherches tracent des pistes intéressantes, d’autres, pour la plupart, demeurent victimes d’une pensée paresseuse, voire de psittacisme. « Le récit des origines » est parfois enveloppé dans un écrin si guindé qu’il est devenu impensable de le remettre en cause, au risque de le déstabiliser, lui préférant une trame plus convenue. C’est ainsi qu’au fil du temps, les journalistes, entre autres, répètent et reprennent à l’envie cette histoire aux contours balisés digne d’un plan cadastral allant de Mai 68, à Aix, ville ouverte aux saltimbanques en passant par La Falaise des Fous. Cet article envisage d’emprunter un itinéraire moins connu, d’observer le paysage sous un angle de vue différent, dans le souci d’être plus proche du réel, ou tout du moins, à une distance raisonnable du mythe, assurément.

Sur la route de la contre-culture

Depuis la Renaissance, les élites se sont occupées à légitimer leur culture. Au XVe siècle en Lombardie, les princes commandent des œuvres pour asseoir leur autorité, à l’instar du Marquis de Mantoue protecteur de l’artiste Andréa Mantegna créateur d’une fresque murale remarquable, la « Chambre des époux » située dans le palais Ducal. La Troisième République essaimera quant à elle, sur le territoire, des théâtres des arts majestueux réservés à la nouvelle bourgeoisie industrielle. À la même période, les cabarets et les théâtres de boulevards sont fréquentés par les couches populaires. Nous pouvons y voir pêle-mêle : projections cinématographiques, numéros de cirque, musique dite « légère », numéros de danse, artistes satiriques…La séparation est tranchée entre « culture sérieuse » et « culture légère », « culture savante » et « culture populaire ».

C’est ce système de valeurs hiérarchiques et figées que certains voudront bousculer dans les années 1960.

On assiste durant cette période à la naissance d’un phénomène culturel qui prend son essor dans les sociétés industrielles occidentales. Né aux États-Unis, le mouvement de la contre-culture qui s’épanouira rapidement en Europe de l’Ouest et au Japon, se cristallise autour de la dénonciation des dominations raciales, de l’émancipation des femmes, de la libération sexuelle, de la lutte contre le consumérisme, avec comme détonateur l’intervention militaire américaine au Viêt Nam. C’est tout d’abord une révolution littéraire qui structure et met en marche les consciences dans le monde occidental. Trois écrivains sont emblématiques de cette Beat Generation (la génération foutue). Alan Ginsberg défend les mouvements de libération homosexuelle mais aussi l’utilisation des drogues hallucinogènes. Il prône l’amour libre, la découverte du monde par l’esprit. Jack Kerouac devient une icône de cette période avec son roman On the road (Sur la route). Il refuse de se conformer aux valeurs traditionnelles de son époque et choisit un mode de vie alternatif. Enfin William Burroughs artiste plasticien et écrivain, voyagera dans sa vie et dans son œuvre avec le tout nouveau LSD, illustré par John Lennon dans une chanson psychédélique de 1967, Lucy in the Sky with Diamonds.

Face aux exactions de la guerre du Viêt Nam (1965-1975) se développe également, pour toute une génération, le Flower Power mot d’ordre du mouvement Hippie en 1967 (de hip : dans le vent). Cette guerre sale est à l’origine de la contestation menée sur les campus universitaires dans l’ensemble du monde occidental, mais aussi au Japon, qui aboutira aux événements de « Mai 68 ». Cette génération a profondément transformé l’art dans la plupart de ses composantes. Le Pop Art de Andy Warhol révolutionne les arts plastiques. Dans la « Fabrik » tout s’imbrique. Cet espace de création rassemble ateliers de production plastiques, sérigraphiques mais également studio de tournage, d’enregistrement, salle de concert et boîte de nuit. La musique pop symbolisée par Woodstock en 1969, ce festival emblématique du mouvement hippie, rassemblera un demi-million de spectateurs, trente-deux groupes sont invités. Jimi Hendrix y réinterpréta l’hymne américain dans un solo de guitare imitant les bombardements des B-52 sur le Nord Viêt Nam.

Ces innovations touchent également le théâtre. Le Leaving Theatre dirigé par Judith Malina et Julian Beck fera scandale en 1968 au Festival d’Avignon avec la pièce d’avant-garde Paradise Now. Leurs débordements joyeux et rebelles sur la scène du Palais des Papes et dans les rues d’Avignon leur a valu d’être expulsé par la municipalité. Le Bread and Puppet fondé en 1961 par Peter Schumann à New-York se caractérise, quant à lui, par la mise en scène de grandes marionnettes hautes de deux mètres qu’il promène de manifestations en marches de protestation. C’est avec ces marionnettes que la troupe symbolisera les bombardements des B-52. Ces deux troupes se retrouvent au festival de Nancy en 1968. Crée en 1963 par Jack Lang, ce festival devient en 1968 le Festival Mondial de théâtre. Les organisateurs et les artistes investissent les lieux de la vie quotidienne, sans cloisonnement ni barrières avec la volonté que le spectateur soit au cœur de l’action théâtrale. Ainsi, rues, places, cafés, salles des fêtes, chapiteaux, gymnases accueilleront des propositions artistiques. Jack Lang dira en 1975, à propos de cet événement :

« Pour la première fois, le festival paraît atteindre toutes les classes sociales et toutes les générations (…) durant plusieurs jours une immense fête attire dans la vielle ville réservée aux piétons plus de 25 000 personnes, jeunes et vieux, étudiants et travailleurs, passants solitaires ou familles, autour de nombreux spectacles de rue . »

[1]

Avec le festival d’avant-garde SIGMA de Bordeaux (1965-1996) imaginé par Roger Lafosse, le festival Mondial de théâtre de Nancy ouvrira la voie aux grands festivals de théâtre de rue des années 80.

En France, beaucoup de compagnies théâtrales participent activement à mai 68. Elles jouent gratuitement dans les cours d’usines et les lycées occupés. Pour certaines d’entre elles, cela ne fera qu’accentuer leur critique du théâtre académique. On peut citer le Théâtre du Soleil d’Ariane Mnouchkine, le Théâtre de l’Unité d’Hervée de Lafond et Jacques Livchine, le Grand Magic Circus de Jérôme Savary entre autres.

Le diable se cache au bord de la falaise

Le mouvement de la contre-culture s’évanouira aux cours des années 1970. Cette décennie en France, fortement marqué par l’esprit de liberté de mai 68, sera celle des saltimbanques. Ils se réunissent pour la première fois en 1973 à Aix-en-Provence sous l’impulsion du directeur du Théâtre du Centre Jean Digne et du Relais Culturel lors d’un événement intitulé Aix, ville ouverte aux saltimbanques et aux amuseurs de rue. Ces troupes rassemblent des artistes issus du théâtre forain, des traditions circassiennes et populaires, des échassiers, des cracheurs de feux, des hommes orchestre, des bonimenteurs, des happenings… Ils prennent la rue de façon festive. Le Relais Culturel est une plate-forme coordonnant la MJC, les centres sociaux, les artistes locaux, les associations, plusieurs compagnies théâtrales et l’école des beaux-arts pour permettre une meilleure rencontre avec la population. Aix, ville ouverte… est un projet d’action culturelle qui est envisagé à l’échelle de la ville. L’objectif des organisateurs n’est pas de mettre sur pied un festival, ou un événement pérenne, mais de conforter l’existence de structures sociales, éducatives et culturelles. C’est une méthode innovante pour l’époque visant à renforcer et harmoniser le développement d’une ville et ses structures culturelles par des actions de proximité avec les habitants.

En 1977, l’évènement Le Diable à Padirac est imaginée par le mime Philippe Duval pour célébrer son anniversaire. Une cinquantaine de groupes d’artistes et de compagnies sont invités. C’est une belle atmosphère de kermesse laïque avec jongleurs, mimes, limonaires, conteurs, fanfares. Les habitants de ce petit village organisent la logistique et la restauration de tous. Nous y retrouvons des solos ou duos d’artistes comme le Théâtre à bretelles, les amuseurs publics Duval et Madame Machon, le Théatracide avec Monsieur Roger et Madame Lucie, Remy Bricka l’homme-orchestre, Annie et Arthus, la montgolfière de Marc Mirales et aussi la compagnie Pot aux Roses.

En 1980, avec la Falaise des fous, le temps des saltimbanques s’étiole. Ces différents événements sont marqués par le désir de faire la fête, de se retrouver, de se rencontrer. Nous sommes dans un esprit « baba cool » (de l’hindi, papa), de retour à la nature. Ce n’est pas le théâtre d’agitation et de propagande des années soixante. Michel Crespin fête ses quarante ans, Jules Cordière du Palais des Merveilles lui prête son concours. Il dira dans son texte inaugural :

« Tout le travail de scénographie, de mise en espace de la fête a pour but de donner les moyens physiques de réaliser cette rencontre fastueuse entre les artistes et la foule. Le lieu de la fête doit d’abord être un lieu de vie ».

[2]

La fête a lieu dans un espace fermé, payant, dans le camping municipal de Fontenu, en bordure du lac de Chalain dans le Jura. Nous retrouvons les compagnies programmées à Padirac. La toute jeune compagnie Ilotopie teintera de couleurs les bordures du lac. Certains considèrent cet événement comme un « enterrement en beauté ». La fête n’est plus admise, elle n’apporte rien à l’art. De nouveau la question de la pertinence du propos artistique est posée. Les saltimbanques meurent par leur absence de théâtralisation. Anne Quesemand, auteure et fondatrice du Théâtre à Bretelles au côté du scénographe Laurent Berman, reprend cette idée et souligne :

« Il faut avoir le courage de reconnaître que trop de groupes de théâtre militant se sont abrités derrière la justification militante et derrière un « c’est assez bon pour la rue », inconscient pour offrir des spectacles d’une qualité consternante et de nombreux groupes ont échoué, à cause de la trop grande capacité d’absorption de la rue ».

[3]

La contre-culture, elle aussi, a vécu. John Lennon est assassiné à New York le 8 décembre 1980.

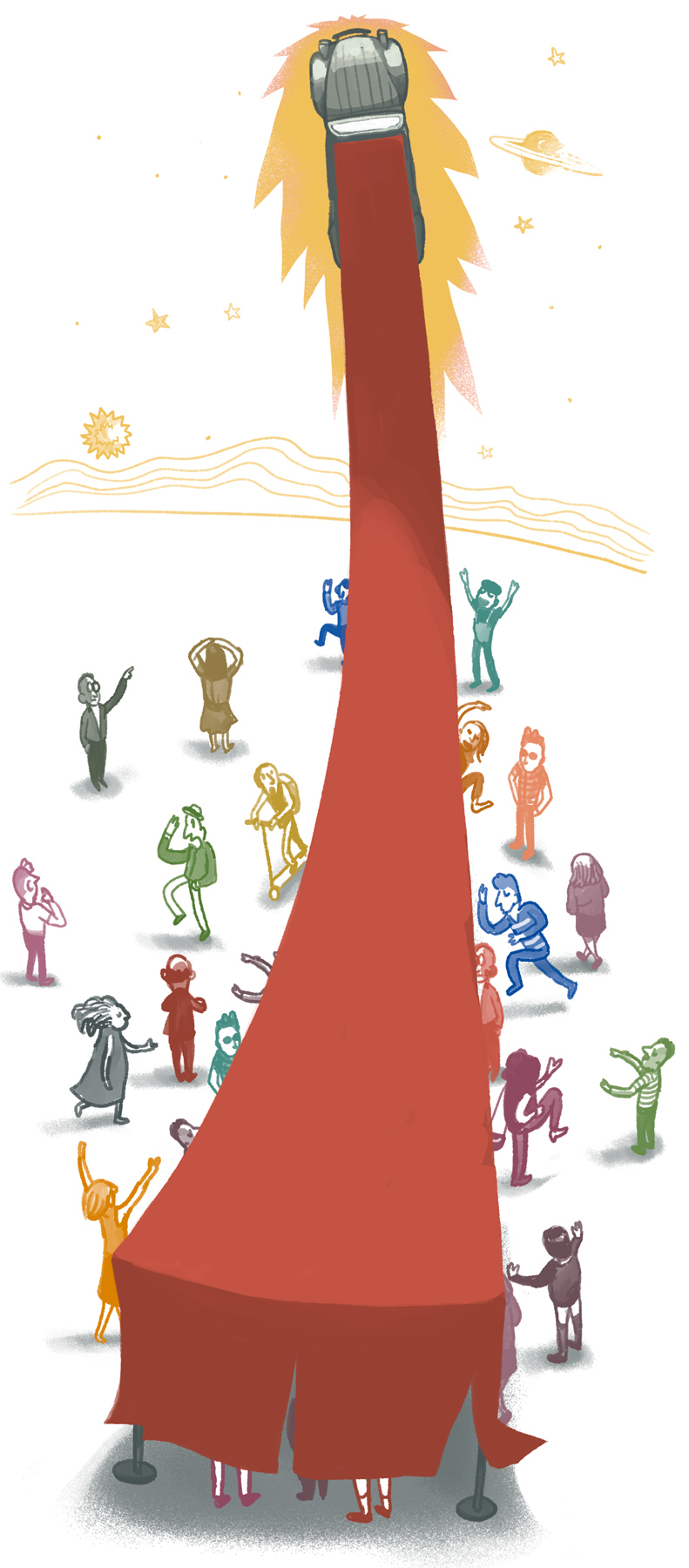

La Rolls du théâtre de rue est une 2 CV

La structuration des grands festivals des années 80 prend l’exact contre-pied des événements crées dans les années 70. La fête, les scénographies d’ensemble sont devenues accessoires au propos principal qui est de présenter des créations artistiques.

Dans les années 70, on recherche une ambiance, qu’importe si des artistes en gênent d’autres.

Dans les années 80, l’ambiance devient un à-côté, le programmateur privilégie le spectacle et cherche des espaces adaptés à chaque création. Les festivals des années 80 protègent les compagnies et les artistes.

Ces nouveaux festivals sont globalement gratuits et les compagnies invitées jouent en ville. La plupart des festivals nés dans ces années 80 sont pérennes : ils existent encore de nos jours dans leur grande majorité. Tandis que les saltimbanques fonctionnent au chapeau, chaque badaud donnant ce qu’il a envie, avec les festivals c’est un système d’achat et de vente qui se met en place. Enfin, tandis que la présence des artistes amateurs est fondamentale dans Aix, ville ouverte …, elle devient, au fil des années 80-90, dans le cadre de ces festivals, un appoint et seulement quand les artistes en font la demande. Au niveau artistique, les nouvelles compagnies créent une rupture avec l’univers des saltimbanques. C’est une écriture particulière, un spectacle abouti avec un début et une fin, une dramaturgie, une scénographie parfois grandiose ou édifiante.

Si les troupes des années 70 se sont, pour la plupart, dissoutes, certaines ont continué à jouer sous chapiteau, voire dans les théâtres ou dans les « off » des grands festivals. Bruno Schnebelin d’Ilotopie, présent à la Falaise des fous, s’exprime ainsi sur cette période :

« Mais moi, saltimbanque ce n’était pas ce que je faisais. Parce que Michel Crespin, lui, il faisait des numéros, il était prof, il faisait des numéros dans la rue, il cassait du verre et il s’allongeait sur le verre cassé, ou alors il cassait des chaînes. Mais, pour moi ça n’avait pas de sens de faire ça , c’est tellement dix-neuvième siècle ».

[4]

Ainsi, le rassemblement de banquistes de la Falaise des fous est devenu une sorte de légende comme l’explique Jacques Livchine : « Cette Falaise des fous est devenue mille fois plus belle qu’elle ne l’était vraiment. Michel Crespin savait-il qu’il fabriquait du mythe, de la légende. »

Perle de culture

La génération d’artistes ayant fondée des compagnies dans les années 80 existe toujours. Elle a réussi à vivre de son art pendant près de quarante années. Leurs créations sont attendues, plébiscitées. Les Instituts Français, de par le monde, les programment, les installent en résidence. C’est un véritable marché qui se développe : les festivals d’Amiens, d’Aurillac, de Chalon-sur-Saône, de Sotteville-lès-Rouen achètent et programment ces compagnies. Des professionnels venus de toute l’Europe et parfois de plus loin sillonnent ces villes dans l’espoir de trouver la perle rare, le spectacle incontournable à inviter pour « son public ». La professionnalisation s’accentue avec la création des résidences de création dans les lieux de fabrique. À terme, la constitution de formations spécifiques tant au niveau artistique que technique permettent aux acteurs de terrain de se professionnaliser.

Cette génération d’artistes talentueux s’est aussi développée en Europe mais sans aucune mesure en terme de quantité de compagnies. Le soutien important du « ministère Lang » dans une structuration globale de ce secteur n’y est pas étranger.

Jack et le haricot magique

Cette professionnalisation n’aurait pas été possible sans la politique de décentralisation du ministère de la Culture. Rappelons qu’avec l’arrivée de Jack Lang à la tête du ministère en 1981, les budgets sont doublés. Les conventions de développement culturel avec les collectivités locales d’une durée de deux ans construisent pour de longues années le paysage culturel des villes. C’est dans ce contexte que le premier Centre national de création, Lieux Publics, se crée en 1983 à la Ferme du Buisson, Centre d’Art et de Culture de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. Ce sont Michel Crespin et Fabien Jannelle qui en sont les initiateurs avec les financements du ministère de la Culture.

En 1985, le maire d’Aurillac, René Souchon, est Ministre Délégué à l’Agriculture. Il souhaite avec le directeur de l’association pour le développement d’Aurillac, Jean-Pierre Lacoste, créer un événement de plein air à Aurillac. Responsable de la direction du Théâtre et du Spectacle (1981-1988), Robert Abirached indique au directeur de Lieux Publics, Michel Crespin que Jean-Pierre Lacoste et le premier adjoint à la culture de la ville d’Aurillac Yvon Bec veulent le rencontrer. Le festival est créé en août 1986, six compagnies sont programmées. Quatre ans plus tard, le festival de Sotteville-lès-Rouen se créera dans le cadre d’une convention de développement culturel signée entre la ville et le ministère de la Culture. Ces deux exemples démontrent le poids des actions du ministère de la Culture dans le développement des arts de la rue.

Cette politique se déclinera lors des décennies suivantes. Les lieux de fabriques sont labellisés, un centre de formation pour les jeunes artistes est créé, des compagnies situées dans la mouvance des arts de la rue sont conventionnées, les festivals sont confortés dans leur action, la fédération des arts de la rue est financée comme représentant légitime d’une branche professionnelle. Néanmoins, les financements ministériels dédiés aux arts de la rue demeurent modestes comme le soulignent les études sur les publics du ministère de la Culture. Les subventionnements de l’Etat restent toujours inversement proportionnels à la population touchée. Mais ces aides sont fondamentales pour abonder et permettre les financements des collectivités territoriales. En effet, les municipalités, principales financeurs des arts de la rue, ont besoin d’échanger avec l’État et les autres collectivités territoriales dans les conseils d’administration ou les comités de suivi des structures dédiées aux arts de la rue. L’expression et la présence de tiers permettent d’apaiser et d’affiner les discussions, de co-construire ensemble les objectifs à atteindre.

A toutes les fêtes de demain

Le soutien du ministère de la Culture a permis la structuration et la professionnalisation du monde des arts de la rue en France. Sa date de naissance se situe autour de 1980. Depuis plus de quarante ans, chaque décennie a porté des compagnies de talent.

Le public a changé, il est devenu « habitué » et a de plus en plus de mal à se laisser surprendre. Il sait que ces artistes sont « capables de tout ».

Les saltimbanques sont toujours présents dans les villes avec ou sans autorisation. Il y a toujours un esprit rebelle chez certains. Ils n’ont pas changé leurs jeux, ils ravissent les enfants, parfois des familles entières. Pour les badauds, les codes, les programmes ne sont pas pour eux, ils regardent les cracheurs de feux, les cogne-trottoirs par défaut, ou par choix, et apprécient les performances proposées.

A partir des années 2000, les compagnies proposent des spectacles plus sophistiqués, notamment les jeunes générations. Elles font appel aux technologies nouvelles, au numérique pour s’exprimer. Le spectateur devient souvent acteur de ses émotions dans ces propositions. En dépit de cela, tous les dix ans, les cassandres prédisent la fin des arts de la rue. Trop brouillons, trop décalés, trop démagogues ou encore trop peu d’art, trop peu de talent, trop peu de travail. Les critiques ont la dent dure parfois. Pourtant les générations d’artistes ne se succèdent pas, elles jouent ensemble dans les grands festivals. Générik Vapeur côtoie les 26 000 Couverts, Annibal et ses Eléphants côtoie Les Arts Oseurs, le Théâtre de l’Unité côtoie Ex Nihilo, Kumulus côtoie Le G. Bistaki etc. Le secteur des arts de la rue vit ainsi une époque inédite où les pionniers, de la première génération, partagent l’espace public avec ceux de la toute dernière. Jamais un écart aussi grand ne s’est produit et ne se reproduira.

C’est aussi cela la force des arts de la rue. Une diversité de générations d’artistes qui jouent devant des générations de publics de toutes conditions sociales. On peut présumer sans risque que les arts de la rue rayonneront encore longtemps dans les cœurs en fête des habitants. Car à chacune de ces époques, ces artistes ont toujours su prendre les clés des villes pour nous vendre du rêve.

Auteur : Daniel Andrieu, Fondateur et Directeur du festival Viva Cité (de 1990 à 2015) et de l’Atelier 231 (jusqu’en 2015)

Illustrateur : Goupil

Coordination générale : Sylvain Marchand, Responsable du Pôle Ressource-Transmission à l’Atelier 231

Les « origines » des arts de la rue en France, à distance du mythe - Mars 2021